汚れのはなし

- 2014年11月12日

- お知らせ

こんにちは、宮崎です。

前回のブログでメンテナンスのお話をしたところ、予想外の所から反応をいただき嬉しかったので、引き続きお手入れに関する話をしたいと思います。今回は、ちょっとマニアックな汚れのはなしです。

汚れには大きく分けて2種類あります。2段階、と呼んだ方が分かり良いかも知れません。 1段階目は、ほこりなどの汚れ物質が床の上や繊維の隙間に入り込んだ状態。2段階目は、繊維と化学反応を起こして結合している状態です。

洗濯物で例えると、1段階目は単純な泥汚れ、2段階目はシミや黄ばみ、しかも汚れに気付かずに衣替えをして定着してしまった1年越しのシミ、といった所でしょうか。

1段階目でしたら、親水性の(水に溶けやすい)汚れなら水に浸ければ、疎水性の(油に溶けやすい)汚れなら油に浸ければ、繊維の隙間から溶かし出すことができます。油に浸ける代わりに水に洗剤を溶かすと、疎水性の汚れも溶かせる水になります。 前回のフローリングでも、いちごシロップは水とソープで、クレヨンは除光液で落とすことができました。

しかし2段階目になると、化学結合している為、汚れ成分を無理やり引き剥がすには多くのエネルギーが必要になります。そこでよく行われているのが、『汚れていないと感じる』ようにする、という方法。いわゆる漂白や脱色です。

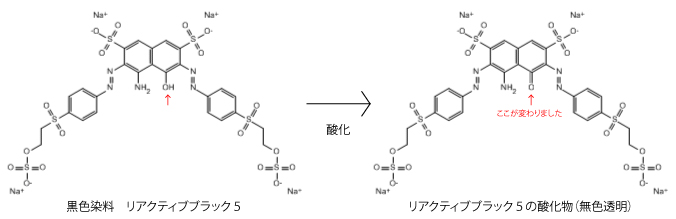

色の成分は不思議なもので、化学構造の一部が変化するだけで色がなくなる(光を反射しなくなる)物が多くあります。例えば左の化合物は黒色染料で、水に溶かすと墨汁のようになる物質なのですが、酸化させた右の化合物は無色透明です。酸素や塩素で化学構造を変化させれば、『汚れ物質』の本体がくっついたままでもきれいになったように見えるわけです。

これを知ると、2段階目の汚れなんて見栄えだけの問題。ある程度目立たなくできれば、そこまで気にすることも無い・・・と思うのは私だけでしょうか。

それでも気になる床のシミなどには!木材の場合、洗濯物のように漂白剤は使えませんので、多くのエネルギーを使って無理やり汚れを引き剥がす方法もあります。やすりで削る方法です。

大和屋の無垢フローリングは十二分な厚みを持っていますので、1ミリ削ったとしても木の素材感が損なわれることはありません。体力を使う作業ではありますが、その分達成感があります。 気になる方は、おためしあれ。