工事部とメンテナンス勉強会

- 2014年10月22日

- イベント

こんにちは、基本的にローテク好きなのですが、最近Facebookも始めました宮崎です。

そのFacebookでも一足お先に報告した通り、本日は大和屋㈱工事部と、フローリングのメンテナンス勉強会を行いました。

大和屋の工事部は『木のぬくもりをこども達へ』を合言葉に、幼稚園や保育園の木工事・内装工事の施工を請負っています。内装やデッキに天然木をふんだんに使い、子供たちがはだしで遊び回れる、素敵な園づくりに貢献しています。

園長先生や保育士さんからお手入れについて訊かれることも多いということなので、木の専門家として恥じないよう、しっかりと勉強してもらいました!

まずは、ジュースやお醤油などの親水性の液体(水に何かが溶けた物)をこぼした場合。

すぐにふき取れれば良いのですが、園では通常 お子さんが食べ終えるのを待ってから片付けるので、30分以上もこぼしっ放しになってしまうことも。当然、水跡状のシミが残ってしまいます。

そんな時は、まず『大和屋 インテリアソープ』!

植物由来のオイルとクエン酸の効果で、木の繊維を傷めることなく汚れを浮かせることが出来ます。ウレタン塗装品やオイル塗装品は汚れが付きにくいため、親水性の汚れであればほとんどがソープで落ちてしまいます。

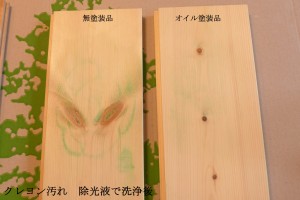

次に、クレヨンの落書きなど、疎水性(油に何かが溶けた物)の汚れの場合。

クレヨンの主成分はろう、油、顔料でできているため、水拭きしても広がるばかり。ソープも半分以上が水でできているため、油汚れには効いてくれません。

そんな時は、市販の中性洗剤を薄めて使います。

目の粗いスポンジに洗剤溶液をつけ、木目に沿いつつ円を描くようにこすります。こすって拭ってを繰り返すと、だいぶ色が薄くなりました。これにインテリアオイルを施工すれば、汚れはほとんど気にならなくなります。ここまでは、先日の野本のブログでもお伝えしましたね。

しかし!実際の園児たちのラクガキは、生易しいものではありません。ぐりぐりと刷り込まれて、しぶとく残った汚れもあります。そんな頑固な汚れが気になる場合の裏ワザがあります。

それは『除光液』。マニキュアを落とすクリーナーのことで、女性の皆さんにはなじみ深いアイテムでしょう。

除光液の主成分はアセトンでできていて、代表的な有機溶媒です。有機溶媒はその名の通り、油系の物質を溶かす性質のある液体ですので、クレヨンなどの油性の汚れを溶かし出してくれます。お店で手に入る有機溶媒としては、他にベンゼンやシンナーなどが挙げられますが、気軽に使えるものとしては除光液がお勧めです。

ただしこの除光液、汚れだけでなく木の本来持っているオイル成分も溶かし出してしまいますので、繊維が傷つきやすくなってしまいます。汚れを落とした後は、ソープやオイルで仕上げて、つやを補給してあげてください。

洗顔後にクリームを塗るのと同じですね。

さて、塗装品(写真右)は上記の方法できれいになりましたが、無塗装品(写真左)についたシミ・汚れは定着してしまったのか、落とすことができませんでした。キズも汚れも生活の証、とはいえ、やはり汚れは付きにくい方が良いものです。大和屋では、木の肌触りを損なうことなく汚れを付きにくくする、オイル塗装品を推奨しています。

余った端材で簡単にできる、メンテナンス実験。お施主様への話のネタに、いかがでしょうか?

最後に一つ。

教えるつもりが、お施主様の立場から色々と指摘をしてくれ、逆に勉強させてもらった工事部さまさまのホームページはこちら↓

http://www.yamatoya-kk.co.jp/kouzi/